PREMESSA

E’ dal 2014 (precisamente da Febbraio) che mi sono accinto con più determinata dedizione e solerzia (nonostante le varie interruzioni occorsemi per motivazioni diverse, di impegni e salute) a studiare assiduamente – soprattutto nei suoi particolari e nei dettagli (di solito trascurati per seguire una più preminente, e principale, analisi tematica generale) – l’opera artistica e la vita personale di Vincent Van Gogh: di cui sembrerebbe – ormai dopo le innumerevoli pubblicazioni e conoscenze acquisite – che nulla di altro, da quanto è stato scritto e detto, sia ancòra possibile aggiungere o altrimenti ricavare nei materiali esistenti (documentarii o elaborati).

ICONA, ICONOGRAFIA, ICONOLOGIA

Ma è proprio tale condizione di riferimento primario, delle fonti e delle loro interpretazioni, e soprattutto delle periodiche nuove scoperte (e supposizioni) sul personaggio e sul suo operato artistico, che può mettere sempre in discussione parziali aspetti – o totalmente – del lavoro del pittore, per i quali invece si dispone la possibile emergenza di novità verso una ulteriore considerazione conoscitiva e critica.

Non è stato tuttavia soltanto il mio mai abbandonato desiderio di sapere (che mi ha incitato costantemente nella mia vita professionale e privata) a spingermi a tale operazione, bensì anche la mia ambizione intrinseca di potere comporre un libro specifico – che sto elaborando – sulle mie ricerche e deduzioni riferite al grande artista olandese, geniale e pazzo come di solito questo connubio precario comporta nella sua esistenza e inevitabilità: grandioso nell’arte e sfortunato nella vita, ed indimenticabile proprio per queste sue virtù e disgrazie.

In più, devo aggiungere che in tale mia indagine conoscitiva, analitica e introspettiva, mi sono basato su un criterio di procedimento di verifica particolare, estetica e umana, del personaggio considerato, per osservarlo (forse quasi come fa un artista davanti al soggetto da ritrarre per dipingerlo o scolpire, scrutandolo in ogni posizione e prospettiva) non solamente dal punto di vista figurativo o letterario, bensì con un approccio fondamentalmente iconologico: ovvero riguardante la particolarità essenziale e complessa della immagine, nel suo potere comunicativo e nella qualità contenutistica che poi solitamente – ma io ritengo sempre – le raffigurazioni posseggono e propongono come elementi di veicolazione originaria di messaggi speciali, in loro intrinsecamente insiti, che a volte e sovente mandano – espliciti o celati – nella qualità di condizioni visive di espressione, voluta dai loro autori o anche percepita – e interpretata – dagli osservatori (esperti o pubblico).

La Figura, nelle sue componenti iconografiche – e nella propria individuazione iconologica – è un documento diretto, di natura e carattere visuali, i cui sensi e significati spesso oltrepassano (per il miracoloso – perché imperscrutabile – meccanismo di intervento della elaborazione cerebrale) il puro criterio di definizione affidatale dal suo creatore che l’ha concepita e realizzata, e dalla sua immanenza visivo-percettiva che viene derivata da chi osserva l’opera. Nelle immagini poi, l’intervento dell’impatto delle configurazioni mentali al cospetto della realtà causato dalle sensazioni percettive, può suscitare e proporre altre deduzioni e differenti significati, nell’infinita eventualità (e anche evenienza: nel senso proprio della histoire événementielle di March Bloch e Lucien Febvre) della produzione inventiva che scaturisce dai nostri pensieri, perfino a volte in estrema lontananza dai limiti oggettivi dell’aspetto concreto della raffigurazione: arbitraria a volte, ma sorprendente però, per la sua capacità di apertura su ulteriori considerazioni, collegate all’esperienza contingente degli avvenimenti e delle epoche.

Nella semplice e materiale denotazione della immagine, oltre ai suoi connotati esteriori ed effettivi interviene anche – nelle modalità della sua comprensione – la propria emblematizzazione e la sua trasposizione simbolica.

Segno, figurazione, significato (mi si conceda questo vetusto – ma per me ancòra circoscrittamente valido per una articolazione complessiva della strutturazione iconica – linguaggio piagetan-desaussuriano) costituiscono gli elementi (o meglio i componenti) della definizione tipica della Forma.

La Figura è dunque una icona, che contiene e trasporta la propria informazione generale, ed al contempo diviene un mezzo di trasmissione di specifici aspetti distintivi e di svariate proprietà intrinseche concesse dal suo codice espressivo.

L’immagine è una configurazione contenutisticamente formalizzata della realtà, e in nessun caso potrà mai coincidere con il dato reale della fisicità concreta esistente nel contesto naturale: poiché possiede una propria natura, e definizione, somigliante quanto si vuole all’oggetto reale di riferimento, e anche tanto, ma comunque mai uguale (come più appropriatamente spiega la ripresa fotografica) ad esso! Restandone infatti soltanto simile (oppure estranea intellettivamente, analogamente alla geometria, o all’arte astratta).

La figura poi (e questa sua caratteristica risulta nota fino dalla più remota antichità) è anche apparenza, o parvenza, e racchiude dentro il proprio aspetto esterno la condizione della sua consistenza (o sostanza) visiva.

E l’Iconologia è dunque la disciplina specializzata ad indagare sui casi iconografici, in una interrelazione di reciprocità – oggettiva ed interpretativa – di corrispondenze.

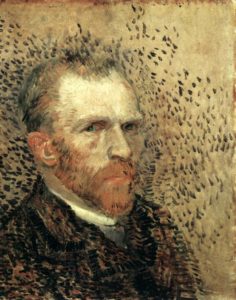

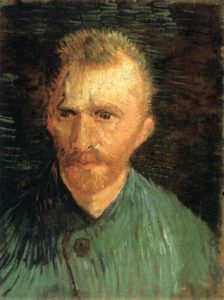

In tale considerazione, il fenomeno di maggiore pertinenza nella indagine iconografico-iconologica su Van Gogh consiste nella sua figura personale, concreta e rappresentata (ma anche sottostantemente psicologica): illustrata dagli autoritratti del pittore (che presentano le sue caratteristiche attraverso la rappresentazione artistica soggettiva), riproposta dalle immagini di lui quali ritratti che altri artisti hanno dato della sua persona nel suo aspetto esteriore (e interiore) tramite altrettante opere formalmente personalistiche; e testimoniata materialmente – infine – dalle fotografie variamente scattate nel corso delle età progressive del pittore (da piccolo ad adulto).

E’ proprio questa iconografia vangoghiana, comprendente la sua figura soltanto quale immagine di riscontro fisico, e psicologico (e non proprio la sua opera specificamente artistica), l’oggetto di questo mio saggio di analisi iconologica sui vari aspetti di Van Gogh, rappresentati pittoricamente o restituiti fotograficamente.

Ma l’importanza della capacità ricognitiva – ed interpretativa – del risultato che si può raggiungere seguendo la direzione che ho scelto, è che dal riscontro fisico (sia esso prodotto dalla espressione dell’arte come ricavato dalla apparecchiatura del meccanismo tecnologico), nel caso di questo mio lavoro è la Figura di Vincent a prevalere, e direi a primeggiare. Nella sua costitutività fisionomica ma anche nella sua complessità psichica: che in quella pluralistica condizione di aspetti svariati possiede, e concede, l’infinita possibilità di identificazioni, vere o congetturabili, della sua personalità di forma ed espressione (e di latente indole). Evidente e nascosta.

Ecco dunque la potenza della immagine: l’opportunità di riconoscere, e scoprire, circostanze ineluttabili della realtà oggettiva nella sua effettività esplicita ma anche strettamente correlate alle vicende variegate degli eventi e dei sentimenti, che di solito non sono sempre del tutto riscontrabili nella diretta esteriorità percettiva, e vanno cercati invece e maggiormente nell’intreccio complicato dei fatti celati o sprofondati nei misteri più cupi dell’inconscio.

Da Torre Pellice, nel Marzo-Luglio 2017

LE RAPPRESENTAZIONI DI SE STESSO

E’ certamente negli autoritratti che meglio si può ricevere informazioni opportune sul carattere soggettivo degli artisti nelle loro condizioni più circostanziate, tanto proveniente dal carattere tipologico degli individui quanto segnato dalle condizioni del momento; in una sorta di galleria fotografica di genere estetico percorsa nel tempo di una vita, e documentante il trascorrere delle vicissitudini periodiche ed epocali affrontate dai personaggi riprodotti.

Più che della fotografia reale, il ritratto personale riesce a fornire quel quantum di comunicazione soggettiva che a volte si perde nell’immagine tecnica e che invece nell’aspetto della rappresentazione d’arte riesce a dare una espressione di effettiva (cioè reale concettualmente, anche se non realistica figurativamente: perché spesso alterata dall’esecuzione formale) identità della persona raffigurata.

E questa asserzione generale si può riscontrare assolutamente vera ancòra di più per Vincent Van Gogh, che ha prodotto numerosi suoi autoritratti nelle circostanze maggiormente critiche della propria esistenza, per farne delle opere artistiche ma anche per fissare determinati aspetti della sua condizione oggettiva, fisica e psicologico-psichica, particolarmente sensibili ed emotivi.

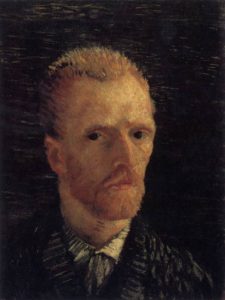

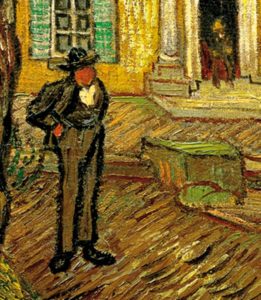

Il pittore comunque non ha mai voluto raffigurare se stesso per un fatto soltanto documentario-comunicativo, bensì per fermare un istante di particolare significatività della propria vita, da attestare ed archiviare. E per trovarne, nella espressività ogni volta inferta ai suoi lavori, una testimonianza contingente, riscontrabile e particolare [FIGURA 1].

Non va per ultimo tralasciato, che gli autoritratti vangoghiani vengono sostanzialmente tutti eseguiti – come è ovvio per tale genere di raffigurazione – davanti ad uno specchio; e che i loro risultati sono l’effetto di quanto il vetro argentato dunque riflette effettivamente della espressione che viene rinviata dalla superficie riproducente: una immagine oggettiva, ma ribaltata, ed in più definita emotivamente dalla volontà formalizzatrice dell’autore.

LA FOTOGRAFIA DI VAN GOGH SCATTATA DA MORIN

Come già riferito nella precedente mia introduzione, oltre agli autoritratti di Van Gogh esistono anche – insieme agli ulteriori dipinti (che altri amici artisti gli hanno fatto) – le varie fotografie (che lo riprendono nei suoi aspetti specifici del momento), documentazioni tutte con cui vengono parallelamente testimoniate le immagini personali prodotte dal pittore stesso, e che costituiscono un complementare e integrativo materiale visivo del repertorio iconografico complessivo della personalità di Vincent: della sua identità di uomo (come preferiva infatti indicarsi nella sua firma nominale, soggettiva, invece di usare il cognome) e di protagonista della cultura artistica.

Tutto questo apparato attestativo compone una straordinaria galleria di identificazione del pittore olandese: quale persona e individuo, e non soltanto nel ruolo di pittore, soprattutto evidenziato nella sua fisionomia di trasformazione dinamica, durante il tragitto della propria esistenza tracciato nella sequenza progressiva dei tempi di esecuzione delle immagini.

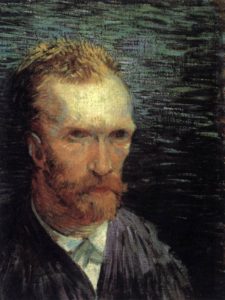

E tra tutte le foto di età matura, la più sorprendente immagine di Vincent Van Gogh che è stata ritrovata, è indubbiamente la fotografia ripresa nel 1886 dal fotografo belga Victor Morin – sedicente autore di “foto d’artista” varie – nel proprio Studio a Bruxelles (e per altri invece a Parigi). [FIGURA 2]

Sebbene la autenticità del personaggio attribuito sia controversa, e non ufficialmente riconosciuta dagli esperti del Museo Van Gogh di Amsterdam (ad esempio già dal 2009 Hazel Smith – giovane studiosa di storia dell’arte alla Università di Toronto – aveva sostenuto che “questo” ritratto fotografico “non è Van Gogh”, sia per la non corrispondenza di età per quella annata di datazione dello scatto, quanto particolarmente perché come località di Saint-Hyacinthe – che risulta “indicata sulla parte inferiore di questa stampa” – esiste solamente quella che “si trova a Quebec, Canada […] e non è in Belgio”) [NOTA 1], tale senza dubbio interessante immagine vangoghese costituisce comunque una importante testimonianza oggettiva delle varie situazioni di ritrovamenti che periodicamente si avvicendano ed accumulano nella pluralmente complicata situazione culturale riferita alla vita vangoghiana.

E’ stato l’artista americano Tom Stanford a scoprire la fotografia, sfogliando un album di immagini di vari individui del ceto medio europeo risalente alla fine dell’Ottocento e giacente in un negozio di antiquariato nel Massachusetts, ed a riconoscerla con sorpresa come appartenente alla fisionomia – a lui ben nota – del pittore olandese; e tra i dettagli di tale ritrovamento, il cronista telematico Alex Santoso (riassumendo concisamente un più ampio articolo originale scritto dal produttore filmico e regista Anthony Sapienza sull’argomento) è giunto a precisare che “A Bruxelles verso il 1886 il fotografo Victor Morin ha prodotto diversi scatti a personaggi locali. Tra questi si trovava una figura d’uomo mostrante una sconcertante somiglianza con l’aspetto di molti autoritratti di Van Gogh, inducendo qualcuno a ipotizzare che tale foto poteva essere proprio dell’artista” [NOTA 2].

Considerando comunque per veramente vangoghese quella istantanea (di tale opinione è decisamente convinto Albert Harper – Direttore dell’Istituto Lee per le Scienze Forensi negli Stati Uniti alla Università di New Haven – che nel 2004 “ha lavorato alla autentificazione della foto” in questione, essendosi per altro anche avvalso dell’autorevole parere dello storico della fotografia statunitense Joseph Buberger – “il quale si era già occupato della identificazione delle immagini di Abramo Lincoln e Ulisse Grant” – da cui aveva ricevuto la conferma di avere riscontrato la sorprendente somiglianza con “uno schizzo” del noto “artista olandese […] eseguito a Parigi”) [NOTA 3], essa ci mostrerebbe allora esplicitamente il volto e il corpo del pittore nel suo periodo inizialmente parigino (e Vincent stette nella capitale francese dal 1886 al 1888), quando vi era da poco (a Febbraio) giunto.

Prove di convinzione attributiva

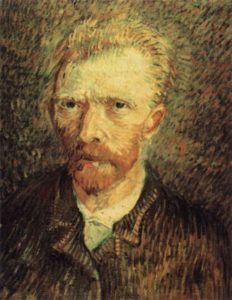

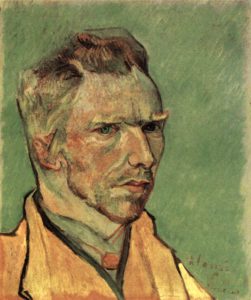

Per dare maggiore consistenza alla tesi della somiglianza quasi perfetta tra la foto vangoghiana del 1886 e l’immagine da Van Gogh stesso riportata nei propri autoritratti, Kevin Frank (fotografo, grafico e pittore statunitense) nel 2008 ha prodotto una convincente comparazione dello scatto moriniano con il noto Autoritratto dal Fondo Agitato che Vincent si è auto-dipinto a Saint-Rémy nel Settembre del 1889, giustificandone anche consistentemente le particolarità di analisi nei dettagli fisionomici isolati e nei tratti omologhi: le due figure in effetti si assomigliano in modo davvero impressionante, e divergono soltanto per quella costante accigliatura aggrottata che pervade quasi sempre le immagini di cui personalmente Vincent si è fatte di se stesso. [FIGURE 3 e 4]

E sebbene la distanza temporale tra le due rappresentazioni sia alquanto consistente (3 anni: un periodo nel quale parecchio può cambiare nell’aspetto fisico di un individuo), a mio parere comunque quel paragone regge ugualmente con evidenza accettabile.

Ed in maniera più assoluta, tale accertante impressione di autenticità vangoghiana si mantiene ugualmente allorchè si accosti alla foto moriniana un coevo auto-ritratto di Van Gogh, dello stesso anno 1886, dall’artista realizzato sempre a Parigi ma in Aprile, quando il pittore olandese si era ormai stabilito definitivamente in quella città: si tratta dell’Autoritratto con Pipa (in Avanti) [FIGURA 13], che – per ritrovare una più confacente corrispondenza di comparazione con l’istantanea del Morin – ho voluto ripulire dall’oggetto fumante, tenuto in bocca dal pittore, ed eliminando anche le rughe tra gli occhi del soggetto raffigurato (eseguendo pertanto un falso Ritratto di Van Gogh senza Pipa, composto nel 2017), lasciandone unicamente la pura fisionomia facciale [FIGURA 7]. E nuovamente, in questo confronto figurale, la similarità del quadro con la stampa fotografica viene ulteriormente confermata, in distinguibile evidenza oggettiva; e tale suo risultato renderebbe perfino accettabile di proporre la datazione della fotografia al mese di Aprile stesso (la medasima data del quadro con pipa) – eventualmente posticipabile a Giugno – che coincide con il momento in cui Vincent andrà ad abitare nella casa del fratello Theo.

Ulteriormente di più, l’accettabilità della attribuzione alla figura di Van Gogh della immagine moriniana si sostiene ancòra esplicitamente nel suo accostamento con la sua versione in stampa colorata quale sapientemente l’ha creata (Vincent Van Gogh Pre-Post: ovvero prima della, e dopo la, colorazione) nel 2014 la pittrice virtual-computeristica italiana Loredana (Lori) Isabella Crupi (emigrata a Melbourne, ed in Australia divenuta storica dell’arte) per risaltarne la concretezza reale tramite l’apporto cromatico; ottenendo una identificazione formale di genere più realistico che si impone con risaltante convinzione, che ha portato ad una definizione veristica potenziata questa risoluzione rispetto all’altra simile rielaborazione cromatica precedentemente effettuata – ancòra da Frank – 6 anni prima in una analoga elaborazione colorata originalmente impostata da una diversa operazione (Van Gogh a Colori del 2008), usando tonalità più tenui, e anche attenendosi in una maggiore oggettività di riferimento epocale alle consuete stampe dell’Ottocento [FIGURE 5-6, 7, e 8].

Eccolo dunque qua il vero Van Gogh in carne e vestiario di allora, elegante per l’occasione del ritratto fotografico, e per attestare il proprio convinto arrivo nel nuovo ambiente cittadino con appropriato senso di civica decenza borghese, degno dell’attività nuova e del suo lavoro da impiegato esperto di stampe artistiche, che gli toccherà svolgere temporaneamente per la ditta Boussod & Valadon (subentrata, col 1884, nella gestione della appena disciolta Società Goupil, dove già Vincent aveva trovato impiego nei negozi di filiale in Olanda ed Inghilterra) in quell’annata di continuazione restante del famoso negozio d’arte prima che definitivamente, nel 1887, l’intero patrimonio della galleria venisse venduto all’asta. Un’altra opportunità breve, ed anch’essa mancata, offertagli di nuovo dal fratello Theo, che dirigeva il commercio artistico di quella attività commercial-artistica nel Boulevard Montparnasse, dentro i cui ambienti spaziosi si ritrovavano ad esporre gli artisti d’avanguardia dell’Impressionismo più noti (Oscar-Claude Monet, Alfred Sysley, Camillo Pissarro, Hilaire German Edgar Degas, George-Pierre Seurat), ma non – fatidicamente come sempre – lo stesso Vincent.

In quella fase parigina, corta ma operativamente intensa, e di permanenza più tranquilla, Van Gogh riuscì ad applicarsi assiduamente anche alla sua arte, realizzando la parte maggiore dei suoi non pochi autoritratti.

GLI AUTORITRATTI

In poco meno di una terna di anni – dal 1886 al 1889 – Van Gogh è riuscito a realizzare – tra dipinti e disegni – almeno 43/44 (e non 35 o 37 come viene spesso riferito) ritratti di se stesso, in posizioni e circostanze spesso molto simili, e ripetute, ma in parte anche di sensibile variazione posturale.

E la maggioranza di essi è stata realizzata a Parigi (32 opere: 4 disegni e 28 dipinti), e solamente 5/8 ad Arles e 4/5 a Saint-Rémy.

Dunque la propria ritrattistica personale è stata intensa nei soli 2 anni parigini, e più diluita negli altri posti di soggiorno: ma le attuazioni in ognuno di questi luoghi ha riportato diversissimi risultati, segnati dalle condizioni fisico-psichiche dell’autore e delle stesse sue circostanze esistenziali trascorse in quei posti.

La sequenza si è inoltre sviluppata da lavori iniziali di stesura di convenzione figurativa e realistica, arrivando ad altre versioni di trasformazione stilistica, passanti da un proprio soggettivo Post-Impressionismo divisionistico ad un incipiente – e poi più deciso – Espressionismo personalizzato.

I primissimi Autoritratti

Seguendo le indicazioni analitico-critiche di Emil Krén e Daniel Marx, curatori del sito telematico della Web Gallery of Art (WGA), la prima vangoghiana raffigurazione di se stesso che ufficialmente si conosca viene realizzata nel 1886, quando l’artista aveva 33 anni, e risulta indicato nell’Autoritratto con Pipa (in Avanti) già citato, eseguito nella Primavera di quell’anno, allorchè Vincent era andato, da poco (verso la fine di Febbraio, per l’esattezza), a vivere a Parigi, lasciando Anversa [FIGURA 13].

Antecedentemente a questa opera, commentano sempre i due autori, “A Nuenen Van Gogh non aveva dipinto alcun ritratto […] mentre è stato a Parigi che egli prese il coraggio di affrontare decisamente quel compito” [NOTA 4].

In quel periodo Vincent aveva cominciato a prendere confidenza con le sue capacità operative, e “mancandogli dei modelli” che non poteva pagare, “ha scelto la sua effigie per lavorare”. E tale determinazione “gli ha offerto un facile modo per esercitarsi” nella pittura d’immagine di persone, dandogli “anche l’opportunità di studiare se stesso in correlazione con il suo desiderio di definire la propria personalità di artista”: che non valse soltanto quale condizione di generico esercizio artistico, perché i suoi iniziali “autoritratti parigini gli sono serviti da utile risultato per i propri esperimenti pittorici” anche successivi [NOTA 5]. In realtà però l’affermazione krén-marxiana sulla priorità assoluta del dipinto con pipa nella serie sequenziale degli autoritratti vangoghiani non si mostra del tutto giusta, poiché altre 2 immagini di se stesso Vincent ha lasciato prima di quella rappresentazione indicata dagli autori della WGA, eseguendole in quel medesimo anno 1886.

Si tratta di una coppia di disegni a carboncino (tracciati con quel lapis spesso e scuro da lui normalmente usato al Borinage, quand’era di servizio evangelico come Pastore protestante) [FIGURA 9], che lo auto-ritraggono nella medesima condizione di postura, entrambi a mezzo busto: ma il primo (Schizzo per Autoritratto con Berretto) in una inquadratura più ampia, ed il secondo (Autoritratto con Berretto) con un leggero restringimento del campo visivo [FIGURE 10 e 11].

Ciascuna delle opere, identiche nella composizione, presenta una persona infagottata, ampiamente coperta da un cappotto spesso e con un copricapo calato sulla testa, palesemente vestito per la stagione fredda. Ed è proprio per questo motivo che io ritengo che i disegni siano stati eseguiti appena Van Gogh è arrivato a Parigi, nel Febbraio del 1886. Ed anche se potrebbero venire riferite – ma io non credo – al Gennaio, in quanto Vincent confida a Theo che già da quel mese, e ancòra residente ad Anversa, stava indugiando su propri dipinti soggettivi (“Sto ancòra lavorando ai miei ritratti”: senza però spiegare quali fossero, e se davvero si dovevano considerare auto-ritratti o invece figure di altre persone, come sarebbe probabile) [NOTA 6], io mi compiaccio di considerarle realizzate dopo avere pazzescamente raggiunto la capitale francese dal Belgio a piedi, per la mancanza assoluta di denaro, calzando magari quegli stessi scarponi duri che ha poi rappresentato – quasi reliquia preziosa del suo pellegrinaggio – nel dipinto Un Paio di Scarpe di cui Una Rivoltata, effettuato quell’anno stesso del suo trasferimento (ma nei successivi mesi autunnali, e probabilmente a Settembre)! [FIGURA 12]

In questi propri ritratti il viso di Vincent è irriconoscibile, e nessuno potrebbe immaginarsi che si tratti dell’artista, perché la faccia (come del resto tutto il corpo) è completamente avvolto dal vestiario, in una rotondità figurale senza dettagli e specificazioni, che vuole mostrare soltanto la triste condizione del viandante appena sistemato in città, infreddolito ed indigente, e quasi tumefatto dal gelo di quel suo travagliato cammino invernale.

In tali opere Van Gogh non si preoccupa assolutamente di esprimere una propria identificazione oggettiva, bensì di produrre una circostanzialità contingente, relativa alla sua nuova esistenza da recente pervenuto nella grande metropoli della nazione francese.

Per quanto riguarda poi la sopra accennata possibilità (riportata dalla corrispondenza di Vincent con Theo, e di costui con la loro madre, nel Gennaio del 1886) che Van Gogh avesse già iniziato ad Anversa, e potesse avere continuato a farlo in quella località belga) ad eseguirsi degli autoritratti, non esistono documentazioni materiali in merito, e non possiamo di conseguenza sapere a quali lavori attendesse l’artista.

Magari si può sospettare di altri precedenti autoritratti fatti nei periodi iniziali di attività vangoghese, ma pure tale eventualità resta del tutto vaga e inconsistente, alla luce delle documentazioni esistenti.

Prima comunque di addentrarsi specificamente nella analisi progressiva delle opere vangoghiane autoritratte, occorre effettuare ancòra un ulteriore accomodamento nelle catalogazioni effettuate dagli esperti, e particolarmente provvedere ad una leggera ri-sistemazione sequenziale della periodizzazione proposta dai citati Krén e Marx, ricombinandone certe posizioni datarie, non soltanto per la presenza di altri autoritratti che questi autori non hanno considerato, ma anche per una interna disposizione articolatoria non propriamente collocata; che, per esempio, ha posto l’Autoritratto con Stampa Giapponese del Dicembre 1887 prima dell’Autoritratto vangoghiano dipinto in Autunno.

Pertanto, la mia progressione cronologica apporta una nuova sequenzialità più opportunamente adattata, che è stata controllata inoltre, e soprattutto, sulla verifica dataria delle lettere vangoghiane.

Tra Primavera e Autunno del 1886: con le Avanguardie Moderne

Ordunque, riprendendo il percorso degli autoritratti di Van Gogh, nella stessa fase (Primavera, e comunque ad Aprile) dell’Autoritratto con Pipa (in Avanti), che quindi è la sua terza raffigurazione di se stesso in assoluto (e la prima quale dipinto) – Vincent esegue un altro proprio Autoritratto con Pipa (questa volta Abbassata), ancòra più cupo nello sfondo e torvo nel viso del precedente, con un pervadente senso di preoccupazione negli occhi. [FIGURE 13 e 14]

E ai due dipinti con cui Vincent si mostra mentre fuma, nell’Autunno del 1886 segue un’altra coppia analoga di Autoritratti con Cappello: uno centrato sul volto, come sostanzialmente gli altri suoi dipinti di raffigurazione della propria effigie, e l’altro inquadrato con più larga contestualità, e con l’autore intento al proprio lavoro di pittore. Il primo (Autoritratto con Cappello di Feltro Scuro), sempre accigliato e pensoso – quasi contrariato e infastidito – restituito però con una luminosità maggiore, sebbene costantemente ombrosa; e il secondo (Autoritratto al Cavalletto con il Cappello di Feltro Scuro) impostato con una tonalità generale pastosa (quasi si trattasse di una opera non conclusa: che forse è proprio tale, a vedere dalla tavolozza approssimatamente definita e dalla stessa faccia dell’artista non bene delineata), presentante tuttavia una maggiore distensione nei tratti della persona. [FIGURE 15 e 16]

Può darsi che il momento di applicazione più assidua al proprio lavoro artistico durante la sistemazione parigina di Van Gogh possa avere favorevolmente influito nella definizione espressiva di una più tranquillizzata fisionomia del pittore, che nei precedenti quadri lo costringeva ad un continuo confronto di se stesso allo specchio, nell’indugio ripetuto sui propri tratti fisici e sul conseguente ripensamento alla sua condizione esistenziale.

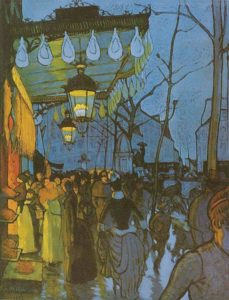

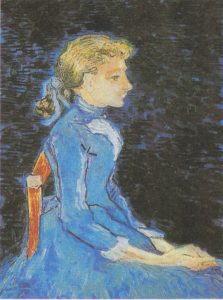

E’ questo il periodo in cui Vincent comincia ad iniziare una propria nuova vita, da riprendere nella sua totalità, dopo le esperienze passate, e soprattuto in conseguenza alla vicenda triste del giudizio dei professori della Accademia di Anversa sulle sue capacità esecutive di disegnatore e artista, che sostanzialmente lo hanno costretto ad andarsene dalla scuola. Così da Marzo Van Gogh ha iniziato a frequentare lo Studio del quarantenne pittore francese Fernand-Anne Piestre detto Cormon (artista accademico piuttosto eterogeneo, che spazia dai ritratti di genere alle scene magniloquenti di mitologia ed esotismo, fino ai dipinti di battaglie), che teneva una sorta di atelier anti-accademico privato di addestramento per gli studenti scontenti della tradizionale Scuola di Belle Arti [FIGURE 17 e 18]; a cui si affida per un proprio apprendistato – convinto, e speranzosamente motivato che quell’itinerario pedagogico libero fosse felicemente risolutore delle proprie potenzialità artistiche da regolare con maggiore affinamento tecnico – da lui seguìto con impegno partecipato e sentito. E nella sala di posa, e di ritrattistica dal vero, di quell’ambiente poli-artistico, egli incontra, tra gli altri allievi del corso e i colleghi che diverranno suoi cordiali amici, Emile Bernard, John Peter Russel (che gli farà un Ritratto a Maggio), e Henry De Toulouse-Lautrec.

Sicuramente questa nuova condizione – non più di isolamento ma di stimolanti contatti – si presenta largamente positiva per la futura carriera del pittore olandese; ma contemporaneamente lo distrae – per così dire – dalle sue precedenti convinzioni estetiche, che aveva tenacemente sostenuto (e continuerà poi ancòra a mantenere, dopo l’abbandono dell’esperienza di Parigi, riprendendo l’essenza delle proprie concezioni passate sul realismo in pittura) perseguendo una tendenza d’arte di oggettività espressiva.

E’ in questa circostanza che Van Gogh comincia comunque ad avvicinarsi alle – differenti dalle sue – teorie nuove della modernità artistica dell’epoca, sostenute da pochi sperimentatori più audaci degli adepti della Scuola di Barbizon; che – perseguendo le loro concezioni tematiche non-accademiche – cercavano una diversa direzione di lavoro, più personale e soggettiva della sola liberatoria ripresa all’aperto e nella riproposizione concreta della natura. Quei giovani artisti della prima avanguardia modernistica, per quanto sempre con ineliminabile riferimento oggettualistico-figurativo, stavano impostando – nella loro revisione espressiva del Naturalismo – la rivoluzione formal-cromatica dell’Impressionismo e del Divisionismo [Figure 19, 20, 21].

Ma non soltanto: perché Émile Bernard, giovanissimo ragazzo prodigio della pittura non-convenzionale (nel 1886 egli era soltanto diciottenne, ma già padrone delle proprie ardite concezioni estetiche, devianti da ogni realismo esteriore), si era disposto a perseguire una sorta di sintetismo pittorico-grafico, composto con stesure piatte di colore intenso racchiuse da spesse linee contornanti, che apriva una nuova tendenza del Neo-Impressionismo, diverso dalle soffuse atmosfericità dissolventi dei Maestri fondatori (quali Claude Monet, o Pierre-August Renoir) e dalla analiticamente cromatica scissione formale nella distruzione della figura ogettiva del Puntinismo (condotta da Georges Seurat e da Paul Signac) [FIGURA 22].

Le novità parigine

Per quanto attiene poi agli Impressionisti nello specifico dei loro lavori, che dichiaratamente Van Gogh ha sempre osteggiato nel suo giudizio più profondo (è noto che alla sorella Wilhelmina – Wil -, ancòra nel 1888 e a fine-Giugno da Arles, ebbe a profferire verso di loro pesanti osservazioni: “quando si vedono per la prima volta si rimane delusi: le loro opere sono brutte, disordinate, mal dipinte e mal disegnate, sono povere di colore e addirittura spregevoli. Questa è stata la mia prima impressione quando sono venuto a Parigi”) [NOTA 7], il pittore olandese si sentì lo stesso fortemente colpito dalle loro opere, quando le vide per la prima volta, da non molto giunto a Parigi: l’impatto diretto avvenne, alla seconda metà di Maggio del 1886, nella sua visita alla Ottava Mostra dell’Impressionismo, l’ultima del gruppo, che poi non fece più esposizioni della loro tendenza) dove Vincent viene a ritrovarsi in un ambiente vivido e cromatico di assoluta sorpresa, del cui effetto percettivo rimane sconvolto (ma non ancòra travolto, e solo più avanti coinvolto: come rivela infatti con una certa cautela anche al collega inglese, compagno di lavoro nel Corso di Disegno Plastico all’Accademia anversese, Horace Mann Livens (“Ad Anversa non avevo ancòra saputo cosa fossero gli Impressionisti, ma adesso li ho visti, e sebbene non sia uno della loro cricca, ho comunque apprezzato certe pitture impressionistiche”) Van Gogh accetta soltanto alcune moderate opere in mostra (in particolare “la figura nuda di DEGAS” – che scrive con lettere maiuscole per indicare la sua preferenza, in quanto esecuzione di stesura ancòra realistica – “e il paesaggio di Claude Monet”: del quale ultimo ha dato però un riferimento confuso, ed errato, poiché a quella manifestazione il vecchio inventore del termine impressionismo non aveva, sorprendentemente, partecipato!) [NOTA 8] [FIGURE da 23 a 34].

Eppure, qualcosa si smuove nelle convinzioni di fondamento realistico del naturalismo rural-campagnolo finora da Van Gogh sostenuto, e praticato (sebbene con quella frequente figuratività deformante che lo ha sempre salvato da un banale accademismo comune, ponendolo invece – senza saperlo, e di cui nessuno allora si era ancòra accorto – in una tendenza stilistica indipendente e diversa – per non dire del tutto innovativa – e quale audace e poderoso precursore dell’Espressionismo): perché l’impatto con la vivacità percettiva e le tinte fortemente accese dell’Impressionismo lo portano a riconsiderare il suo rapporto ancòra tradizionale nell’uso marcato – fino a quel periodo prevalentemente monocromo e cupo – della tavolozza cromatica; arrivando perfino ad autocriticare intrinsecamente il da poco da lui esaltato suo capolavoro dei Mangiatori di Patate realizzato soltanto un anno prima, nel 1885, a Nuenen, e ad affermare come nelle sue nuove opere parigine era giunto a “tentare di rendere […] intensità di COLORE e non una GRIGIA armonia” (accentuando, anche in tale caso, con lettere maiuscole le parole di riguardo importante, ma rimarcandone al contempo l’effetto visivo con evidente contrapposizione cromatica, e in una maniera tale da disporsi a perseguire una composizione formale meno oggettiva e maggiormente sensibile, perfino di tonalità complementari e contrastanti: secondo una formulazione da lui stesso indicata come brutale equilibramento degli estremi, tramite la quale agire “cercando opposizioni di blu e arancio, rosso e verde, giallo e violetto, nella ricerca di […] rendere armonici gli estremi più brutali”) [Nota 9] [FIGURA 35].

Su questa nuova esercitazione propositiva (che Vincent chiama “ginnastica” operativa riferendosi alle concezioni degli esercizi di composizione colorata del pittore impressionista Joseph-Auguste – detto Félix – Braquemond, marito della omonima artista che aveva partecipato all’ultima esposizione degli Impressionisti, sostenute nel suo libro Del Disegno e del Colore pubblicato soltanto 3 anni prima, nel 1883) Van Gogh certifica di avere già impostato certi suoi lavori recenti, giungendo anzi a ritenerli perfino – molto ottimisticamente, per la verità – decisamente più limpidi e cromatizzati delle opere precedenti (“che oserei affermare siano meglio, per luce e colore, di quanto ho fatto finora”) [Ibidem]. Si tratterebbe dei due Autoritratti che gli attenti studiosi olandesi del prestigioso Museo Van Gogh di Amsterdam – Hans Luijten, Leo Jansen, e Nienke Bakker – autori solerti della meravigliosa raccolta tecnica e critica delle Lettere vangoghiane, hanno individuato nei quadri da loro definiti sinteticamente “da Artista” e “con Pipa”, e che io credo siano i già esaminati Autoritratto al Cavalletto con Cappello di Feltro Scuro e l’Autoritratto con Pipa Abbassata [Nota 10] [FIGURE 36 e 37, e 16 e 14].

Anche se non nella stessa intensità dei contrasti simultanei e della complementarietà degli opposti cromatici che già dal 1839 predicava il vecchio chimico (e Direttore della importante Manifattura dei Gobelins di Parigi) Michel Eugène Chevreul nel suo trattato sui colori (dall’imponente titolo Della Legge del Contrasto Simultaneo nei Colori e dell’Assortimento degli Oggetti Colorati), che invece più scientemente seguivano gli Impressionisti (ed in particolare Seurat dal 1885, per la determinazione della sua tecnica puntinistica), il Vincent parigino dunque ha raggiunto un traguardo importante per la sua attività artistica di quel momento, sebbene moderata e cauta a confronto con le sfrenatezze propositive dei veri autori dell’Impressionismo; e si dispone perciò su nuove idee pittoriche, di innovazione tecnica e figurativa, per quanto – ripeto – elaborate comunque con genere e interpretazione tutte personalistiche [FIGURA 38]. Che si manifesteranno esplosivamente in una formulazione cromatico-segnica invece del tutto espressionistica nei due anni successivi, durante i soggiorni assolati di Arles (1888-89) e di Saint-Rémy (1889-90); nonché nel loro finale – arroventato – approfondimento ad Auvers (1890). [FIGURE 39, 40, 41; e 42]

Il contrasto iniziale con le tenciche impressionistiche si trasforma dunque in un incontro di intenti propositivi, ma in piena libertà operativa, che conduce tuttavia l’artista ad altre scelte espressive, ed importanti svolte decisive.

La prima, lasciando – a Luglio – lo Studio di Cormon (da cui ritiene – nonostante tutta la propria applicazione volenterosa e interessatamente impegnata – di non essere riuscito a ricavare quanto si aspettava), e mettendosi a dipingere, dall’Estate del 1886, opere più cromaticamente esaltate (come significativamente si enuncia lo sbandieramento festoso del dipinto per la Celebrazione del 14 Luglio a Parigi: vigorosamente spennellato con corposi tratti ancòra disarticolati, nel segno e nei combinamenti dei colori) oppure segnate da immagini già impressionisticamente atmosferiche e terse (quale si vede nella luminosità schiarita del Viale ai Giardini del Lussemburgo, composto a Novembre, e non in Luglio come altrimenti viene ritenuto). [FIGURE 43 e 44]

La seconda invece, si esplicita cominciando un diverso sodalizio estetico con gli amici più stretti (Bernard, da Ottobre: andando con lui ad Asnières, sobborgo parigino sulla Senna; Lautrec il mese dopo, diventando assiduo frequentatore del suo Atelier nelle famose serate culturali parigine che il conte-artista organizzava); e quindi accostandosi agli altri Impressionisti e Puntinisti (ed ai frequentatori del Caffè del Tamburello) nel 1887 (Gauguin a Marzo, Signac e Pissarro a Maggio, Seurat ancòra a Novembre).

L’avvicinamento alla metodologia (post)impressionistica si attesta e afferma ufficiosamente in pubblico quando, con Signac e Seurat, Van Gogh condivide una ristretta esposizione di loro opere collocate nell’atrio del Teatro Libero a Parigi; mostra rimasta aperta tra Dicembre del 1887 e il Gennaio dell’anno dopo (in cui la momentanea adesione al divisionismo si nota chiaramente nel Giardino con Coppie di Innamorati in Piazza Saint-Pierre, dipinto a Novembre di quell’anno) [FIGURA 45]; anche se va ricordato che già dal Giugno del 1887 Vincent si era applicato al suo personale adattamento neo-impressionistico, fatto di scomposte pennellate larghe distese con spessi tratti distaccati, di cui gli Orti a Montmartre del Luglio di quell’anno costituisce il risultato più esemplificativo ed emblematico) [FIGURA 38].

Bisogna comunque considerare tale adeguamento all’avanguardia artistica moderna – ripeto – non come una effettiva conversione ad altre tecniche proprositive e di espressione (basti guardare un altro dei quadri esposti al Teatro Libero, il Passeggio nei Giardini del Bosco di Boulogne, dipinto autunnale – non estivo come imprecisamente si riporta – di Ottobre del 1887, ed impostato su quello strano impianto indeciso di altre opere incerte, con forme di accennata sagomazione corporea e fondo del cielo con nuvole piatte approssimate) per accorgersi che si trattava soltanto di una aggiuntiva esperienza di lavoro stilistico in quell’insieme eterogeneo di fervente propositività estetiche che la capitale francese stava offrendo alla cultura di fine-secolo a chi voleva approfittarne [FIGURA 135].

Perché, infatti, in questo crogiuolo parigino di proposizioni diversificanti anche la collaborazione con Bernard spinse Van Gogh a compiere un’altra operazione di ulteriore definizione diversa del proprio repertorio espressivo (sempre però attinente ad una contrastante solidità realistica che già a Vincent era tipica), partecipando a quel nuovo gruppo di artisti indipendenti ed eterogenei che Emile costituisce (con lo stesso Van Gogh e Lautrec) verso la metà di Marzo del 1887, e che l’olandese in persona chiama i Pittori del Petit Boulevard in contrapposizione ai più quotati Neo-Impressionisti (o “grandi Impressionisti del Grand Boulevard”, come Van Gogh li definisce nella lettera del 10 Marzo 1888 mandata da Arles a Theo: ovvero Monet, Renoir, Degas, Sisley, e Pissarro) [Nota 11]; i quali a Parigi esponevano sul lungo Viale di Montparnasse ma proprio – si osservi l’insistenza dell’ironia della sorte nel destino vangoghiano – nella galleria del negozio d’arte gestito dal fratello.

I partecipanti al sodalizio piccolo-boulevardiano non sono molti, e comprendono tutti i più soliti frequentatori del Café du Tambourin – dove occasionalmente esponevano – gestito dalla ciociara italiana Agostina Segadori (che divenne poi anche amante di Vincent per tre soli mesi, da Maggio a Luglio): e riunivano, oltre ai tre fondatori, anche Gauguin e Louis Anquetin (studente anch’egli alla Cormon negli stessi mesi di frequenza di Van Gogh, tra Marzo e Giugno), accomunandoli in questa comunità artistica disparata (alla quale alcuni inseriscono – ma forse impropriamente: o almeno per saltuaria affinità in qualche esposizione del gruppo – anche Signac e Pisarro, e Paul Sérusier; in quanto erano tutti anch’essi amici vangoghiani).

Con Bernard, nel Marzo del 1887 Louis Anquetin sperimenta la particolare tecnica del Cloisonnisme (Cluasonnismo), traendolo dal Divisionismo più analiticamente scientifico di Signac ma applicandolo a stesure di colori di maggiore ampiezza superficiale e piatte, delimitate da nette linee contornanti, che ricordano il criterio di intaglio e giustapposizione formale dei pezzi di assemblaggio planare delle figure incastonate nelle vetrate medievali, di cui è chiaramente esemplificativo il dipinto anquetiniano del Corso di Clichy alle Cinque di Sera, realizzato quell’anno stesso [FIGURA 46].

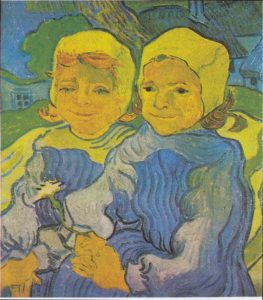

E’ il critico d’arte Édouard Dujardin, che vedendo le opere di Anquetin esposte al Salone degli Indipendenti del 1888 conia per quel suo stile il termine cluasonnistico, attribuendogli tutta la paternità. Ma su quel genere di impostazione figurativa lavorarono anche molto Bernard (che forse di quel metodo compositivo è stato l’autentico inventore, come egli stesso rivendicava), Gauguin, nonché Van Gogh medesimo: dei quali le opere coeve del 1888 in questo stile, straordinariamente simili, si mostrano accomunate da un riscontrabilissimo analogo metodo compositivo (si vedano – per i rispettivi artisti – I Mietitori, La Lotta tra Giacobbe e l’Angelo, e Donne Bretoni con Bambini) [FIGURE 47-49].

Autunno e Inverno 1886-87

Vincent non resse a lungo nell’esercizio di quel raffinato riappezzamento formale portato ad una estenuante manieratezza figurale e coloristica, e tornò presto alla sua ricerca di rappresentazione più spontanea e diretta; mentre gli altri due suoi colleghi, proseguirono in quella direzione espressiva nella Scuola di Pont-Aven, qualche anno dopo (dal 1888) giungendo ad una sorta di Sintetismo morfologico che – come l’allucinata deformazione fenomenica vangoghiana – produsse un’altra connotazione linguistica all’Espressionismo, di matrice maggiormente distesa e pacata.

Era forse questo, continuativamente avvicendato, coacervo di proporte variegate che disorientava e confondeva Van Gogh, rendendolo – ancòra più della già sua triste natura psicologica fortemente toccata dalle vicissitudini negative della vita – insicuro e corrucciato di fronte ad una condizione che non riusciva completamente a padroneggiare? Ma di tale condizione incerta, non si deve tuttavia trascurare anche l’effetto, per le sue sranezze mentali, dei propri vizi maggiori (tabagismo ed eccesso di alcol, del quale ultimo aveva contratto una forte dipendenza); che insieme ai sintomi ancòra persistenti della sifilide presa anni prima vivendo con la prostituta Sien (dal 1882) – al quale si era aggiunto un grave ammaloramento per denutrizione nel 1886 stesso – non lo rendevano certamente nella migliore situazione di salute, e – per conseguenza – neppure nella più piacevole parvenza esteriore.

Per cui, a dire il vero – ritornando alla analisi dei suoi Autoritratti, che ho interrotta alla Primavera del 1886 – si deve riconoscere che in tutto questo rimanente anno Vincent mantenne la sua cupa espressione (non soltanto pittorica) nel volto e nei colori dei dipinti fatti a se stesso!

Addirittura i due disegni a schizzo dell’Autunno 1886 lo rappresentano con un dimessa espressione depressa: il primo, delineato unicamente nel volto (Autoritratto con la Sola Testa) è rimarcato da una allucinata rappresentazione, con gli occhi sbarrati e una esagerata distorsione della bocca, volutamente segnata in una smorfia contorta, di apparenza dolorosa; mentre il secondo (un foglio contenente diverse figure: un paio di teste ancòra, e alcuni dettagli anatomici – Due Autoritratti e Diversi Particolari – che a mio parere costituiscono le prove di Studio per l’Autoritratto appena successivo dello stesso periodo autunnale) ugualmente dall’espressione turbata, e anzi in una preoccupazione evidente e pesantemente rimarcata che si ritrova quasi identicamente e persistente – anche se meno forte – nel dipinto definitivo realizzato sùbito dopo gli schizzi descritti (l’Autoritratto Autunale, nel quale però si ripresenta, inoltre, l’oscurità cromatica e figurale – di sfondo e viso – degli altri quadri precedenti (da cui è escluso del tutto quel ravvivamento neo-impressionistico impiegato nelle opere di genere o di paesaggio) [FIGURE 50 e 51 (e 52)].

Dunque i due precedenti schizzi si possono considerare disegni preparatori – soprattutta la figura più in alto e grande del secondo foglio – del successivo dipinto simile, realizzato nel loro medesimo periodo (Autoritratto, che chiamerò di Autunno per distinguerlo specificamente da altri identicamente intitolati) [FIGURA 52]. In questa opera, la durezza dello sguardo, e il cipiglio accigliato del volto vangoghiano, non sono di tanto cambiati rispetto alle altre sue auto-rappresentazioni; e si manifesta perfino più torvo e contrito, derivando anche – oltre all’intrinseco carattere tipico del pittore – dalla sopraggiunta contrarietà, di fastidio esteriore, causata da una riscontrabile aloplecia (perdita parziale di capelli dovuta principalmente al logorio nervoso) alquanto avanzatamente evidente in questi ritratti autunnali, e che in quel periodo si è manifestata parecchio a causa del cotinuo affaticamento lavorativo e psicologico cui l’artista ha sottoposto la propria vita.

E sebbene l’autore ritenga sempre che abbia immesso più colore nel suo dipinto, quella propria intepretazione del lavoro non corrisponde molto alla realtà della tela, ancòra buia e scura, allo stesso modo della connotazione fisica del suo viso, costretto in una palese chiusura interiore della propria intimità personale, esibita con una sostenuta – e ripetuta – costanza incupita e dimessa.

Non diversamente si presenta l’espressione del quadro seguente, l’Autoritratto con Cappello di Feltro Grigio, compiuto nell’Inverno del 1886-87: contraddistinto da un tratto pennellare (e dal corrispondente cromatismo diffuso) post-impressionistico, questa volta il lavoro si mostra decisamente più accentuato e definito, ma ancòra segnato nel volto dalla truce smorfia delle labbra precedentemente riscontrata nel primo disegno autoritraente che ho poco sopra analizzato, e denotato da una accigliatura sempre consistente e soprattutto da uno sguardo perso nel vuoto con le pupille senza luce, che guarda avanti oltrepassando però chi lo sta osservando [FIGURA 53].

La svolta espressiva del 1887

Non da meno dei precedenti, si enunciano anche gli autoritratti iniziali (primaverili) del 1887, che tuttavia mostrano un meno contrito aspetto facciale (a cominciare dall’Autoritratto con Bicchiere, steso all’inizio dell’anno con generica definizione non completata, e sbiadita; e proseguendo con il dubbio – perchè dal 2011 gli esperti dell’amsterdamino Museo Van Gogh hanno attribuito alla figura del fratello Theo – Autoritratto con Cappello di Paglia Giallo di Marzo-Aprile; per concludersi nel coevo Autoritratto con Cappello e Vestito Grigio), in cui una neutra calma – sebbene sempre intaccata da una precaria stabilità – pervade la figura dell’autore, psichicamente – e mentalmente – provata [FIGURE 54, 55, 56]; contrariamente invece alle altre immediatamente successive raffigurazioni che Vincent produce di se stesso nella fase di Primavea-Estate: nell’Autoritratto (che definirò Abbozzato) frettolosamente tracciato con nervose (e anche rabbiose, perfino all’apparenza incontrollate) pennellate indicative, estese e generiche; e nel simile – ma più compiuto – Autoritratto Chiaro che Van Gogh effettua con la sua caratteristica raffigurazione soggettiva torva ed accigliata, accentuata stavolta da uno sguardo sbieco e scrutante di sottecchi! [FIGURE 57 e 58].

Però con l’Autoritratto Scuro dell’inizio dell’Estate del 1887 quella tesa versione rappresentativa cambia: l’espressione cupa e contrariata sparisce, e subentra una sorta di imperturbabilità bloccata del volto, che progressivamente distende le contrazioni accigliate del viso e dei muscoli facciali (in conseguenza – magari – ad un momentaneo miglioramente della sua salute fisica), ma che si può ritenere dipesa anche dall’influsso benefico ricevuto nel suo rapporto amoroso con la Segadori, iniziato a Maggio [FIGURA 59].

Ed escludendo poi un isolato ritorno alla sua deprimente insofferenza fisionomica, fortememente evidenziata nei tratti facciali dell’Autoritratto Rivolto a Destra (Scuro) eseguito sempre nell’Estate del 1877 (a Luglio) e pervaso dalla accidia e come da un senso di ritorsione o vendetta (in sèguito al suo disaccordo con l’amante, Van Gogh è costretto a lasciarla proprio in quel mese) [FIGURA 62], gli altri autoritratti rimangono – per un semestre intero – intrisi di espressione apatica (di distacco estraniato: che non è la classica imperturbabilità della cosciente atarassia dei filosofi antichi asunta per indicare quello stato di perfetta tranquillità e serenità dello spirito raggiunto dal saggio una volta liberatosi dalle sue passioni, perchè in Vincent quella situazione interiore consiste in una specie di sfasamento subìto dalla propria scontentezza introiettata), fino all’inizio del 1888, allorchè – con l’Autoritratto davanti al Cavalletto e con Tavolozza attuato a Gennaio di quell’anno – [FIGURA 76] nell’animo di Van Gogh si ripresenta una nuova inquietudine di intuibile sofferenza interna (dovuta alle sopraggiunte plurime incomprensioni con il fratello che lo ospitava, generate dal carattere sempre più irascibile del pittore, che rende la convivenza col parente davvero difficile e reciprocamente fastidiosa, e inducono l’artista ad abbandonare la casa di Theo, e ad allontanarsi perfino da Parigi).

Quella calma latente prima della tempesta nervosa, esternata con pose statiche e indifferenti, è soltanto apparente; e forse prelude già – in quell’imploso atteggiamento esteriormente tranquillizzato – alla situazione soggiacente nello stato psichico dell’artista turbato dai primi suoi squilibri mentali (che si sono manifestati con una sorta di intolleranza alle contrarietà degli altri verso le proprie idee, per sostenere le quali arrivava a esporle con agitazione esasperata accompagnandole persino con scatti violenti), e che poi cederà (come si può osservare dall’accentuato post-impressionistico Autoritratto con Cappello di Paglia e Pipa dell’Agosto del 1888) [FIGURA 63] alla più scatenata alienazione mentale della propria affaticata personalità provata dalla malattia cerebrale, scossa da progressivi, e poi frequenti, attacchi di convulsioni di vario tipo, ma di natura soprattutto epilettica (anche se diverse diagnosi mediche – tuttavia di deduzione postuma – esposte da studiosi specializzati riconducono quel fenomeno ad ulteriori, e diverse, cause patologico-nervose).

Ma ritornando alla progressione autoritrattiva più psicologicamente clemente, straordinariamente protrattasi dall’Estate all’Inverno del 1887, essa si sviluppa con l’Autoritratto Rivolto a Destra (compiuto a Giugno, quando il pittore riprende la sua esperienza di neo-impressionistico realismo condotta con i paesaggi dal vero sul genere delle vedute dei Ponti di Asnières prodotte in Luglio, affidando una maggiore determinazione luministica alle stesure cromatiche) [FIGURE 60 e 61], e continua con gli altri dipinti estivi di se stesso, analoghi e diversi, ed alquanto numerosi (8 in tutto): nella loro sequenza viene per primo (ma è il diciottesimo della serie complessiva) l’Autoritratto Rivolto a Destra (Scuro), eseguito anch’esso nel Luglio del 1887, in cui la chiarezza del quadro e la normalità del soggetto vengono radicalmente mutati nel loro opposto: ulteriore ombrosità profonda nel viso (a causa dell’indicato distacco sentimentale dalla Segatori), e di nuovo una cupezza impressionante nello sfondo [FIGURA 62].

Sembrerebbe un ritorno, in posizione ribaltata, alla effigie dura e incattivita della precedente fase, – ma in questo caso piena pure di diffidenza – dei disegni autunnali del 1886; che si ripercuote anche nell’opera che Vincent realizza dopo, nel citato Autoritratto con Cappello di Paglia e Pipa, ma con minore intensità fisionomica e apparenza di maggiore distensione [FIGURA 63]. Una parvenza esteriore problematizzata che invece si acquieta nell’Autoritratto Ripreso di Fronte, emanante soltanto una assente fissità dello sguardo [FIGURA 64], placata poi nel successivo Autoritratto Rivolto a Destra con Fondo Scuro, nel quale l’espressione orribile del personaggio si ridimensiona psicologicamente, venendo ricondotta ad una concentrata occhiata inquisitoria, decisamente più attenta e non malinconicamente assorta. [FIGURA 65]

Quello sguardo diretto ed interlocutorio ridiventa, nell’Autoritratto Rivolto a Destra, di nuovo torbidamente scrutante, e sprofondato in un riproposto atteggiamento torvo di ostile diffidenza, manifestato nella leggera chiusura degli occhi [FIGURA 66].

La serie dell’Estate finisce nei tre Autoritratti con Cappello di Paglia, particolarmente cromatizzati e divisionistici (e che la presenza di quel caratteristico copricapo di campagna indicherebbe realizzate ad Agosto, o al massimo nella iniziale metà di Settembre): quello Rivolto a Destra, estremamente tranquillo e pacatamente assorto, quasi pensieroso; e gli altri due, simili (perché uno è la copia preparatoria dell’altro), entrambi Rivolti a Sinistra (però uno più limpido e l’altro più fondo) dai quali comunque comincia da capo – soprattutto nell’ultimo – nell’immagine del volto, ad uscire un diverso sguardo ficcante ed interlocutore, particolarmente strano (che può dipendere anch’esso da un nuovo momentaneo cambiamento di umore dell’artista, oppure forse causato proprio dall’irrisolto strascico di malinconia per il cocente dispiacere dell’abbandono da parte di Agostina). [FIGURE 67, 68, 69]

La fase estiva delle vangoghiane raffigurazioni di se stesso si prolunga comunque nei quadri dell’Autunno di quell’anno 1887 (uno solo, per questa stagione: l’Autoritratto a Testa Scoperta, approntato in Ottobre) e del successivo periodo invernale (invece tre in tutto): l’assente – per non dire estraneamente abbacinato – Autoritratto Frontale di Scorcio, realizzato a Novembre; il ringrugnito – e mostruoso per la sua tumefazione facciale esagerata – Autoritratto con Fondo Scuro, anch’esso novembrino; e lo ieratico – quasi si trattasse di una estraniazione da trance meditativa (non a caso gli occhi sono rappresentati vuoti, senza orbite o pupille) Autoritratto con Stampa Giapponese, realizzato a Dicembre del 1887 [FIGURE 70, 71, 72, 73]. Dai quali, infine, si perviene al passaggio – fatidico – verso il nuovo anno 1888, contrassegnato da un insieme di preparazioni, denotate da una emergente caratterizzazione psicotica, alla decisiva svolta critica di Arles.

Le opere autoritrattive che iniziano tale transizione verso il cambiamento arlesiano sono due (convenzionalmente indicate come appartenenti all’Inverno 1887-88, ma sostanzialmente attuate tra Dicembre e Gennaio di queste annate), e tutte sempre identificate con una consueta figura coperta dal cappello; ma ognuno di tali lavori determinato in una specifica connotazione stilistico-espressiva singolare: il primo – Autoritratto con Cappello di Paglia – si configura come una personale rivisitazione del Post-Impressionismo più maturo, ed è costituito da spesse pennellate a tratto molto marcate e irregolari; mentre il secondo – Autoritratto con Cappello di Feltro Grigio – è invece una più precisa elaborazione del Divisionismo in una formulazione di stesura in tocchi analitici suddividenti, articolata con coerenza e cromaticità risplendente. [FIGURE 74 e 75]

Ciascuno dei dipinti è comunque composto con vivacità compositiva, e tranquillità fisionomica, quasi che (oltre al miraggio di una nuova distensiva esistenza nel paesaggio provenzale della storica cittadina francese sul Rodano) la ultimamente ricercata sperimentazione avanguardistica avesse soddisfatto e ben disposto l’autore verso la realtà e il mondo.

Al 1888

Tuttavia, prima del proprio trasferimento nella località arlesiana, Vincent attende ancòra alla esecuzione di un ulteriore e diverso – e innovante come impostazione e stile – suo ritratto personale, di quasi frenetica disparità visuale, e di più spessa solidità materica nella stesura dei colori: si tratta del già riferito Autoritratto al Cavalletto e con Tavolozza del Gennaio 1888, tipicamente post-impressionistico nel trattamento della casacca e del volto, e però con un incoerente fondo neutro stridente, verdognolo, piatto e sensa sensibilizzazione e mobilità [FIGURA 76]. E’ un ritratto ambiguo, che attesta una nuova presentazione oggettiva che il pittore produce di se stesso, ma al contempo esprimentesi in un aspetto turbato, come in previsione di un tumulto incombente, sebbene nella sostanza ancòra calmo e senza eccitazione, potendosi considerare ancòra rientrante nella solita definizione burbera della sua persona spesso adottata dall’artista.

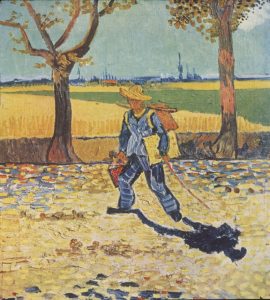

Ad esso fa sèguito – per quanto non immediatamente, ma dopo 7 mesi assenti di autoritrati perché il pittore dedica quel tempo alla maturazione consistente, in altri lavori, di un proprio approfondimento post-impressionistico che si rivela tuttavia ormai rivolto alle identificazioni estetiche dell’Espressionismo – l’ancòra più pastoso e denso di spessore, e dinamicamente rimarcato nei colpi di pennello caricatamente stesi, Autoritratto con Cappello di Paglia e Pipa, realizzato in pieno Agosto del 1888: un’opera originale, realistica ma deformante, fortemente espressiva nei segni e nei colori, che si configura in una compressione formale di spesse superfici omogenee, intensamente colorate senza mescolature cromatiche e talvolta applicate con fisica corposità materica, tramite cui Van Gogh rivede la sua ritrattistica in una denotazione nuova con espedienti disegnativi particolari che risaltano per diversità esecutiva e autonomia espressiva (tali soprattutto si evidenziano le secche rigature, rade e ispide, solamente accennate, impiegate nel riprodurre la barba), e che alla fine introducono una delineatura figurativa indugiante di più sul risultato del metodo di attuazione che non rivolta al tentativo esibito di mostrare visibilmente l’effetto emozionale del soggetto rappresentato. [FIGURA 77]

Stavolta Vincent si avvale di pennellate gestuali buttate in apparenza di fretta sulla tela, che artisticamente (e all’apparenza visiva) rappresentano la sintetizzazione tecnica della sua ultima sperimentazione post-impressionistica; ma che ad una osservazione percettiva di maggiore complessività di analisi profonda, appaiono come i risultati di una mano imbizzarrita e turbata (impazzita?) che segue il dettame sconnesso di un cervello posseduto da un insistente disturbo: in una condizione ormai paranoica di dissociazione della propria personalità. Una variazione che all’inizio appariva soltanto accennante, e sembrava meno evidente di quanto già si poteva intravvedere, ma che comunque rappresenta, nella sua qualità di espressione, un’altra sostanziale svolta estetica della pittura vangoghiana.

E’, questa (e a mio parere più di altre), una realizzazione insolita, del tutto differente da ogni autoritratto precedente (ed anche futuro), che si riprensenta all’improvviso con una sconvolta (se non ancòra sconvolgente) identità propositiva. E si può pertanto considerarla davvero un elemento di novità per la successiva direzione espressionistica vincentiana (che l’autore stesso considererà, proprio in una lettera di quello stesso mese agostino a Theo, nel concetto di una nuova sua attuazione artistica diversificata: “in questi giorni mi sforzo di trovare un uso del pennello senza puntinismo o altro, ma soltanto con la stesura variegata”) [Nota 12] nella piena consapevolezza di un proprio cambiamento radicale nel modo di dipingere e di pensare all’arte (“ciò che ho appreso a Parigi se ne sta andando, ed io ritorno alle idee che mi erano venute in campagna, prima di conoscere gli Impressionisti”!) [Nota 13].

Quella iniziante decomposizione formale, e dissoluzione compositiva, interiormente ritrovata seguendo il proprio temperamento estetico, è anche (purtroppo per la persona, ma fortunatamente per l’arte) il segnale della degenerazione psico-fisica del pittore causata dalla sempre più calante sua salute nella fatidica esperienza esistenzial-pittorica ad Arles; che induce Van Gogh a dipingere ossessivamente e senza sosta giorno e notte in una specie di rincorsa a quanto mai aveva potuto fare prima e che capiva non gli restava molto più da aspettarsi. Assecondando una sorta di disperato auto-comando che l’artista perseguiva però anche per salvarsi da quella sua malattia dilaniante che sempre con maggiore frequenza lo assaliva, per dimenticarla a tutti gli effetti con la gioia del lavoro, inondato dalla luce e dai colori.

Vincent non vuole dunque perdere più tempo nel cercare un indirizzamento estetico da trovare in dispersive ricerche sperimentali che alla fine sono state alquanto occasionali (sebbene interessanti e proficue) e lo hanno sempre reso insoddisfatto, e preferisce buttarsi affannosamente nel turbine delle proprie pulsioni intuitive, psicologiche ed emozionali, per ritrovare quella propria identità espressiva che non aveva fino ad allora saputo esternare propriamente e con completezza, e che adesso lo rendeva almeno felice nella consapevolezza di una applicazione concreta ai propri intenti operativi.

Van Gogh riferisce già di questa sua frenesia compositiva un mese prima, a Luglio, nella lettera 504 inviata al fratello Theo (“Devo premetterti che tutti troveranno che io lavoro troppo in fretta. Non ci credere. Non è forse l’emozione, la sincerità del sentimento della natura, a guidarci? E […] queste emozioni sono talvolta così forti, che si lavora senza accorgersi di impegnarsi tanto”) cercando di giustificare quella propria ansia di fare continuativamente come una esagerata attività produttiva, di cui è ormai tormentosamente posseduto ed alla quale diventa difficile tentare di sottrarsi [Nota 14].

Sopraffatto da questa ritrovata speranza di possibile conclusione delle proprie anelate aspirazioni, con sempre maggiore frequenza Vincent scrive – addirittura, e come profeticamente – di una nuova arte che egli vede all’orizzonte della propria operatività (e che spera forse di essere destinato a raggiungere, credendo stavolta in un individuato destino favorevole per realizzare i propri risultati); non senza sentirla comunque in una incalzante fiducia (e speranza) verso un risultato soddisfacente, che nelle proprie aspettative ideali arriva a configurarsi quale certezza, da dovere (e potere) venire realizzata: il 5 (o 4) Maggio 1888 si limita ad affermare che “Il pittore dell’avvenire sarà un colorista come ancora non ve ne sono stati”, [Nota 15] ma poi si spinge ad azzardare – nello stesso mese – che “Se crediamo alla nuova arte, agli artisti dell’avvenire, questo presentimento non c’inganna” perché “vi sono cose che si sentono nel futuro e che si avverano realmente”; giungendo quindi a percepire che “C’è un’arte, nell’avvenire” per la quale diviene lecito ipotizzare – con una asserzione però alquanto misteriosa, e comunque già preoccupante per la sua sanezza mentale in questa sua asserzione di carattere delirante – che sarà “così bella, così nuova, che se adesso è vero che noi vi dedichiamo la nostra freschezza, non possiamo che guadagnarne in serenità” [Nota 16].

Grandi e generose aspettative mistiche, e periodi di effettiva soddisfazione e contentezza, soggettiva e artistica per il rinato Van Gogh nel luminoso contesto arlesiano; che tuttavia – occorre ripeterlo – periodicamente si rovesciano in una opposta fase di tormento cupo e scoordinato, trascinando l’artista nel baratro involontario delle sue alternate crisi nervose: di cui sono allarmanti anticipazioni pittoriche proprio le eccessivamente accese, ed abbaglianti – di disturbo ottico perfino per gli osservatori più abituati – tonalità cromatiche dei maggiori suoi importanti quadri di Settembre: oltrepassando la tipica coloratura entusiasticamente accesa usata nel paesaggio di Arles vista dai Campi di Grano dipinto un mese prima (all’inizio di Agosto del 1888), che segue immediatamente alla analoga veduta precedente del Tramonto sui Campi di Grano vicino ad Arles della fine di Giugno, nei quali esplode il tripudio assolato del suo giallo intensamente risplendente nella naturalistica consistenza agraria del raccolto maturo [FIGURE 78 e 79], opere come il Caffè di Notte (eseguito tra il 5 e il 7 di Ottobre) e la Stanza (che egli chiama domesticamente Il Letto, e realizza nella prima sua versione il 14 dell medesimo mese ottobrino), e poi anche La Casa Gialla (raffigurata già a Settembre, tra l’8 e il 9, attendendo l’arrivo dell’amico Gauguin, per il quale aveva realizzato il dipinto in modo da mostrare al collega l’edificio dove sarebbe stato ospitato) [FIGURE 80, 81, 82], non si devono considerare soltanto entusiastiche espressioni di sfrenate esplosioni di gioia coloristica o della vivida felicità di avere con sé un compagno di intenti disciplinari cui confidare le proprie concezioni artistico-estetiche (e per condividere anche un proficuo scambio cultural-propositivo); bensì bisogna ritenerle palesi manifestazioni figurative di uno squilibrio cerebrale intrinseco – per non dire congenito – che si ritroverà, immediatamente dopo, nell’ascetico Autoritratto con la Testa Rasata (o con la Figura da Bonzo, dipinto anch’esso nei giorni tra l’8 e il 9 Settembre, e sempre per l’amico-pittore francese), dal quale emerge e si rivela una contenuta tranquillità fisionomica, di imperturbabile inattaccabilità emotiva, nella cui rinchiusa compostezza impassibile è celato però l’imminente sconvolgimento psichico più incontenibile. [FIGURA 83]

La frenesia furibonda ad Arles

Sul contenuto intrinseco, e per l’aspetto esteriore, dei quadri arlesiani che poco sopra ho citato (raffiguranti Campi di Grano, Caffè, Stanza, e Casa) gravitanti intorno al periodo di realizzazione dell’autoritratto col cranio rasato (dallo stesso Vincent indicato come aspetto da bonzo, e dipinto appositamente quale regalo emblematico a Gauguin per la loro solidarietà fraterna), prima di proseguire nel percorso autoritrattistico vangoghese (siamo al 34esimo esemplare di raffigurazione della sua persona, e ne mancano ancòra 9) occorre indugiare un poco su una ulteriore digressione necessaria nell’opera di Vang Gogh in questa fase variamente eccitata; perché tutti e cinque i lavori prima indicati rappresentano emblematici esempi del connubio stretto tra concezione pittorica vangoghiana e condizione psichica del suo stato di salute nell’esaltato periodo arlesiano, nel quale Vincent si trova ad essere peggiorato fisicamente anche perché senza lavoro e indigente, sovvenzionato ogni tanto dal fratello ma anche vergognoso di chiedergli troppi aiuti finanziari e di pesare su di lui facendosi in pratica mantenere (per risparmiare, l’artista si ciba di solo pane e perfino si sottopone a forzati digiuni); e in tale astinenza giunge addirittura a provare anche spossanti debolezze fisiche con allucinazioni visive, che si ripercuotono sul suo lavoro nell’uso insistito della abbacinata luminescenza del colore e nella scomposta delineazione delle forme rappresentate.

Le vedute di Arles dai campi di grano in piena maturazione, sullo sfondo di un paesaggio urbano tipicamente industriale, diventano per l’emigrato Van Gogh, fuggito dalla metropoli parigina, la caratteristica attestazione della piacevolezza della campagna splendente nel confronto con la città tetra e brutta, appena lasciata: è la testimonianza della concreta, e palpabile, connotazione (non soltanto politica che allora i primi teorici del Comunismo indicavano come estremo cambiamento nei sistemi di produzione e quale causa di impoverimento del territorio agrario, ma anche di progressiva indigenza nella normale esperienza di vita delle persone meno abbienti) di un contrasto sempre più inconciliabile tra due mondi di alternativa esistenzial-comportamentale. Da una parte il rigoglio della natura irradiata di colori e con la sua rasserenante tranquillità bucolica, per quanto di dura fatica per i suoi protagonisti contadini; e dall’altra l’esecrato ambiente cittadino, infestato dalle fabbriche fumanti che intorbidano l’aria e inquinano la pulizia del cielo, nel loro complesso apparato meccanizzato del progresso.

Una opposizione alternativa che in un anno verrà dal pittore totalmente incentrata sulla sola agresticità campagnola, nelle sue distese campestri irradiate dal sole e nelle sue varianze atmosferiche dei temporali e delle piogge.

L’interno del caffè citato [Figura 80], che era un locale di agibilità abituale dell’artista (si tratta del più famoso esercizio situato nella Piazza Lamartine, vicino alla Stazione Ferroviaria del paese, tenuto da Joseph-Michel Ginoux marito di Marie Jullian, la donna chiamata l’Arlesiana da Vincent, e dipinta in vari suoi quadri come tale), nella sua opprimente esaltazione cromatica – sempre composta di toni contrastanti e complementari – rappresenta invece il luogo della più dissoluta perdizione umana, dove si consumano tutti i vizi peggiori (dall’alcolismo al fumo, dal gioco d’azzardo alla prostituzione): è una osservazione etica, questa, quasi inevitabile nell’Ottocento, dove locali di tale genere erano più delle stamberghe attrezzate che non posti di fervente e diversa utenza quali si ritrovavano a Parigi ed in località di maggiore vivacità urbana. E non è infatti un caso se lo stesso Van Gogh lo descriveva come vuoto camerone squallido, incentrato su un enorme bigliardo senza giocatori, sottoposto ad una luce di soffusione abbacinante, con pochi avventori stanchi e incurvati sui tavoli. Questa descrizione evidenzia una situazione scoraggiante, che il pittore attesta come tale in un suo commento descrittivo, spingendosi anzi oltre – nella sua mente ormai toccata dalla pazzia – alla normale considerazione (“ho voluto esprimere col rosso e il verde le terribili passioni umane” e “sottolineare come il caffè è un luogo in cui ci si può rovinare, diventare pazzi, e” – perfino – “commettere un delitto”) [Nota 17]. Un inconsulto presagio che si confermerà – sebbene non con tragedia mortale – nella imminente drammaticità della sua mutilazione all’orecchio!

Un luogo desolato a tutti gli effetti, immerso nella luce espansa di forti lampade ad olio appese al soffitto, dove i pochi clienti rimasti dieci minuti dopo la mezzanotte (come si vede dall’orologio appeso in fondo al vano) o sono ancòra intenti a bere oppure sono già profondamente assonnati dall’alcol!

Invece, l’altro dipinto di interno di quel momento, pervaso dalla amplificata deformazione prospettica e dalla forte allucinazione cromatica – l’altrettanto famosissima Stanza ove si ritrovano il mobilio e le suppellettili essenziali della residenza per la notte e il riposo dell’artista – rappresenta l’ambiente intimo della esistenza di Vincent: ma l’edificio abitativo, in genere considerato un rifugio avvolgente e protettivo (casa dolce casa, come afferma il vecchio proverbio), nel caso vangoghiano si mostra al contrario in una sorta di cella umile, quasi conventuale, senza agi o comodità superflue, ed in quell’aspetto sconfortevole di povertà generale che allora per l’artista era una condizione consueta.

Fortunatamente la straordinaria bellezza dell’opera riesce a trasformare questa triste impressione di banalità della camera brulla, e darne una differente percezione espressiva: quella che è proprio tipica dell’arte, derivante da una capace – e in questo caso potente – definizione esteticamente concentrata degli elementi raffigurati, altrimenti non molto accattivanti nella loro dimessa essenzialità oggettuale.

Tutta la deprimente constatazione ambientale riscontrabile nella camera vangoghiana, si propone invece come solida apparenza gioiosa esteriore nella immagine calda della Casa Gialla (dove Van Gogh andrà ad abitare ad Ottobre, arredandola completamente – nel mobilio e nei quadri alle pareti – per ricevere opportunamente l’amico Gauguin; e nella quale finirà per concludere le varianti successive della propria Stanza): anch’essa appoggiata su uno sfondo di complementarità bluastra, risalta splendente nel proprio giallo totalizzante come una costruzione in piena accentuazione solare. Effigie di entusiasmata contentezza nella sua intenzionalità esecutiva, in quella propria esagerata imposizione volumetrico-formale totalizzante è comunque una abbacinante presenza quasi unica, e al di fuori di un equilibrio misurato nella quantità – e distribuzione – del colore. Un controllo ponderale sfuggito di mano all’artista, per una sua incontenibile necessità di abbondare con le stesure uniformate, e nell’invece opposta limitazione compositiva contenuta su soltanto due tonalità cromatiche fondamentali.

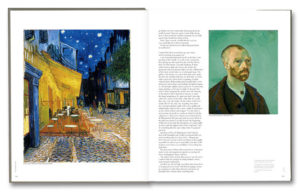

A questi dipinti coloratamente esagitati, va aggiunto anche il capolavoro arlesiano che Vincent attua in quella sua fase propositiva di pre-ricovero, costituito dalla possente Terrazza del Caffè di Sera in Piazza del Forum ad Arles, realizzato pochi giorni prima della Casa Gialla (al 6-8 Settembre) [FIGURA 84], che si deve considerare un quadro davvero di impressioni: ma non come quelle dell’Impressionismo, impalpabili ed evanescenti, bensì nella interpretazione delle emozioni soggettive forti, sensibilmente patite e sofferte di fronte a un contesto pacato eppure di intense sollecitazioni percettive, espresse dall’esasperato contrasto dei corori puri e dalla loro opposizione timbrica (il giallo ossessivo della tenda e della luce artificiale delle lampade contro il languido splendore cobalto del cielo punteggiato di stelle palpitanti; e il duro acciottolato grigio dai riflessi violacei e il fondo nero delle case sprofondate nel buio, che tra loro non hanno interrelazione se non in una conflittuale presenza divergente). Tale stridore intrinseco, che però viene manifestato con le tonalità di maggiore eccitazione risplendente e gioiosa della tavolozza cromatica, non è altro che il personale conflitto interiorizzato dell’artista che osserva la realtà riproponendola differentemente con una propria espressione esasperata (proprio nelle condizioni in cui si manifesta il più esplicito e normale Espressionismo).

Eppure quello – come l’altro caffè dei Ginoux – era un altro luogo notturno di normale frequentazione di Van Gogh: un ambiente divenuto solito anche per la conoscenza cordiale e amichevole delle persone che vi andavano e lo gestivano; ma che restava tuttavia ostile alla riproposizione variata della sua immaginazione troppo fervida e sfasata.

Tra crisi mentali e cali psicologici, la pazzia emergente

E per la conseguenza di tali tensioni, che in parte Vincent esterna affidandosi all’arte in un lavoro liberatorio ma che insieme interiorizza con sempre maggiore introiezione costrittiva, il conflitto tra la oggettiva realtà empirica e la soggettiva interpretazione mentale del pittore si manifesta in uno scontro palpitante di divergente situazione inconciliabile, scindendosi inesorabilmente in due entità estranee – ed anzi tra loro continuamente in lotta – e dall’impressionante risultato nocivo per la sopportazione nervosa dell’individuo che deve subirne l’assalimento senza trovarne una soluzione idonea per disfarsene in maniera soddisfacente e tranquillizzante.

In tale problematica contingenza esistenziale, in una lettera del 15 Ottobre 1888 inviata al fratello Van Gogh rivela di avere dovuto sopportare un fastidioso “esaurimento” iniziale che lo ha tormentato per sette giorni, non impedendogli comunque di lavorare [NOTA 18]: si tratta dell’inizio di quel ciclico periodo di ricadute nervose che lo accompagnerà fino alla morte, due anni dopo. E il cui immediato riscontro si compie presto, nei primi giorni di Dicembre, quando con Guaguin – giunto da un paio di mesi ad Arles per passare qualche tempo di lavoro artistico (e vacanza) nella Casa Gialla vangoghiana allo scopo di attuare quel preventivato periodo felice di reciproca collaborazione – scoppia un sostenuto bisticcio, in sèguito al famoso ritratto che l’artista francese aveva esegito all’amico raffigurandolo al cavalletto con un vaso dei suoi girasoli sul vicino tavolo (Vincent Van Gogh mentre Dipinge i Girasoli); della cui riuscita espressiva l’olandese non rimase molto soddisfatto (anzi, ritiene in sostanza quel dipinto piuttosto offensivo, perché si ritrova – a suo parere – rappresentato con l’aria “tirata” di un “pazzo”!) [Nota 19] [FIGURA 85]. La sera stessa, al caffè da loro solitamente frequentato, quel dissenso soffocato degenera all’improvviso in un litigio furente, causato ancòra da Vincent, che inspiegabilmente scaglia sulla testa del compagno francese il proprio bicchiere di assenzio. Quel gesto inconsulto – provocato dal precedente risentimento per il suo ritratto gauguiniano con difficoltà da Van Gogh accettato – scatena tra i due artisti un alterco furioso, il cui traslato riflesso espressivo nei riscontri del reciproco stato d’animo si può rinvenire nei due differentissimi quadri da loro contemporaneamente realizzati – anch’essi sempre a Dicembre – con il medesimo soggetto, che il nevrotico Vincent ed il più rasserenato Paul eseguono per il ritratto del Signor Ginoux [FIGURE 86 e 87].